1933 (昭和8年)

勸業銀行建築課

襄陽路25號

歷史背景

日本「勸業」的意思是提倡實業、獎勵產業,1933年在台北設立「日本勸

業銀行台北分行」,就是為了促進農業,達到「工業日本、農業台灣」的目的

。當時台灣各地共有5家分行,大量放款給農業、水產漁業的生產事業團體,

協助推展基層建設,可說是當時相當重要的金融機構,放款數目僅次於當時最

大的台灣銀行。這固然是殖民政府謀取台灣資源的手段,卻與因此奠定了台灣

農村發展的基礎。

光復後,國民政府接收勸業銀行,雖改組為「土地銀行」,但營運宗旨卻

沒有改變-----調節農業金融,促進生產,並協助政府推行土地農業改革。

民國78年,台北土地銀行曾因計畫拆除,而引起軒然大波。經過輿論與學

的奔走呼籲,終於搶救下來,列為第三級古蹟 ,繼續見證著台灣農村經濟的發

展。

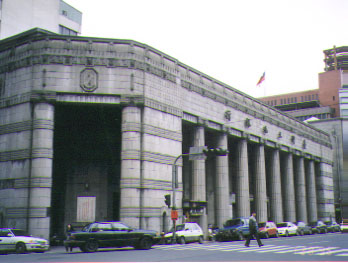

建築特色

在1930年代,台灣的建築受到歐美現代運動之影響,而逐漸擺脫文藝復興樣式之束縛時,

有一種特殊的公共建築卻仍承繼著穩重渾厚的古典精神,並在構造技術及風格之建立均有

建樹的就是各地的銀行建築。這一類建築中最值得重視的即是土地銀行,其最大特色是

混合日本傳統與埃及建築之趣味,呈現一種古老而神秘的風格。這裡所謂的日本傳統,

可能是擷取自16世紀日本戰國時代武士盔甲之裝飾。

-

格局 ---為了順應街角形式而設計成長方形,而面街的兩翼展現成L形。

-

建材----採用鐵骨及R.C.構造,門窗的花岡石來自日本,外表則用鋼筋水泥預鑄的圓柱和板

塊,拼組疊砌而成,稱為「人造石」,質地均勻細緻,有如真正的石材一般,來表現文

藝復興式石造建築的風格,是一種相當高明的技術。

-

柱列----一邊有5 柱,另一邊則為8柱,並不對稱,由柱列圍出的柱廊,是仿希臘神殿石柱

的風格,為配合台灣炎熱多雨的特性,柱廊轉為騎樓。

-

女兒牆 ----女兒牆向內收縮,使得高壯的柱列和牆身有一種「收束」的效果,是古代美洲

建築常見的屋頂作法。

-

轉角立面 ---利用兩根高聳的柱子,在轉角處撐起一開口式的立面。柱子上的橫條裝飾與

兩側壁體連成一體,壁體下方並以壁龕是小門,來突破壁體的封閉感。

-

裝飾 ---位於轉角的正上方有一個兩頭渦卷式的花紋,繞成一反寫的S形裝飾,源自南美馬

雅文化的風格。在周圍的上方有一長列波浪紋飾,是牆身與內縮式女兒牆之間,最明顯

的界限,可能受埃及古文明影響,源自中國式的邊紋。另外尚有獅頭造型,是南美馬雅

文化風格,獅子為百獸之王,在壁上裝飾可增加權威的意味。柱頭有特殊的人臉浮塑,

亦是受南美馬雅文化影響。

回到上一層

回到主畫面